고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

728x90

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

올해 감나무 참 볼품 없다. 앙상하기 이를 데 없다. 예년 같으면 까치 먹으라고 남겨 뒀던 감나무가 무척 밉다. 감전지가 짧아서 그 높은 곳까지 미치지 못했으리라는 생각은 오산이다. 그네들에게 먹으라고 생각고 서너개 남겨 둔 것이었소만 홍시 쭉쭉 빨던 까치 즐거이 감나무에 어슬렁거렸을 테지만 온데 간데 업네. 아쉬운지고. 무심한 거다.

마을 집집마다 이엉 덮개 '우지뱅이' 씌워 항아리 지붕에 올렸지. 대봉이든 고종시든 파시 오려감이든 좋은 감 놔두고 똘감, 산감 따서 흰눈 펄펄 날릴 때까지 올려 놓으면 얼었다 녹고 다시 얼기를 반복해 설컹설컹하면서도 반은 감식초가 되어 궁금한 입을 달랬다. 사다리 서로 오르겠다 서로 다투었지. 몰래 꺼내 먹다 발 헛디뎌 절절 절고는 아무 일 없었다고 둘러대는 일 허다했단 말이야.

날마다 택배회사 배부르단 소리만 들리니 무슨 변고가 있는 겐가. 차고 넘쳐 내가 시킨 막걸리마저 내려 놓고 오도록 고향 친지 쌀가마 찧어 도회지로 보내느라 정신없을 고향 소식 이젠 듣기도 싫소.

한섬 두섬 열댓마지기 농사로는 효녀 심청 삼백석은 물거품이라. 귀동냥 해 봐도 서생원 양상군자 죄 동원해도 성에 차지 않으니 한숨만 풀풀 마른 하늘에 날리는 도다. 저들의 한숨 소리 “내년에 또 농사 짓는다면 장을 지지리라”던 농부는 작금 질펀하게 술로 허송하네.

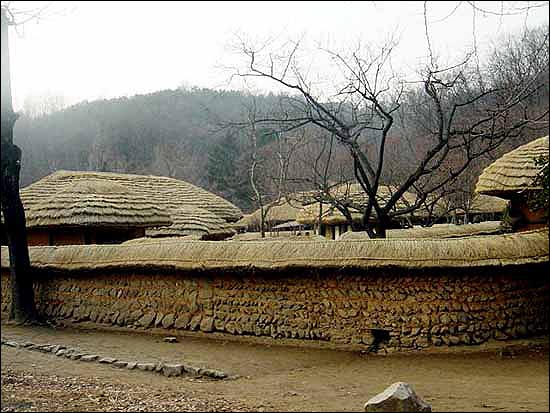

담장 높이 아장아장 걷던 아이도 폴짝폴짝 뛰면 이 집 사정 저네 살림살이 구경에 맛있는 향기가 보였다. 발그레 커가는 소녀 또래가 손이 부르트도록 흙 마당에서 공기놀이에 고무줄 넘고 또 넘는다.

닭구새끼 좋으라고 굼벵이 생쥐 짚새기에 싸서 보내오니 맛나게나 잡수소서. 싸게 싸게 지붕 올려 집안을 밝게 입히세. 사내키가 새끼줄이냐, 용마람이 용마름이로세. 둥근 덩치 건장한 청년 뒤춤에 불끈 들어 올려 주니 윗사람 고되지 않아 좋을시구. 대막가지로 쭉쭉 훑어내고 도르르 굴려 아랫녘 나눠주고 몰랭이로 차고 오르니 엄동설한 찬바람에 까딱없겠구나.

팥 칼국수 달달하고 쫄깃하오? 감떡 달큰하매 호박말림 소에게나 나눠 먹이니 이집 인심 장안까지 퍼졌으라. 빵모자 눌러쓰고 벙어리 털장갑 낑낑대며 끼운 아이 냇가로 나가는 폼 뒤뚱뒤뚱. 뒤따라가도 한참 두대 참 새참이 이르고나. 아서라! 아즉 때가 아니로다.

외양간 단장하고 덕석 손질해 황소에게 입히자. 굴뚝 청소에 아궁이 새로 황토 바르고 고랫재 퍼내기도 바쁜 시절이오. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2004/12/06 오전 8:07 ⓒ 2004 Ohmynews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

'세상사는얘기' 카테고리의 다른 글

| 군 검찰 간부 세명은 왜 보직해임 요청서 냈나 (0) | 2004.12.19 |

|---|---|

| "우리도 노동자로 살고 싶다" (0) | 2004.12.14 |

| 한나라, '운동권 386' 마녀사냥 나서나 (0) | 2004.12.09 |

| 단병호 의원의 외로운 사투 (0) | 2004.11.30 |

| 소설가 조정래의 시국진단 (0) | 2004.11.22 |